治療

治療 01糖尿病治療の目標

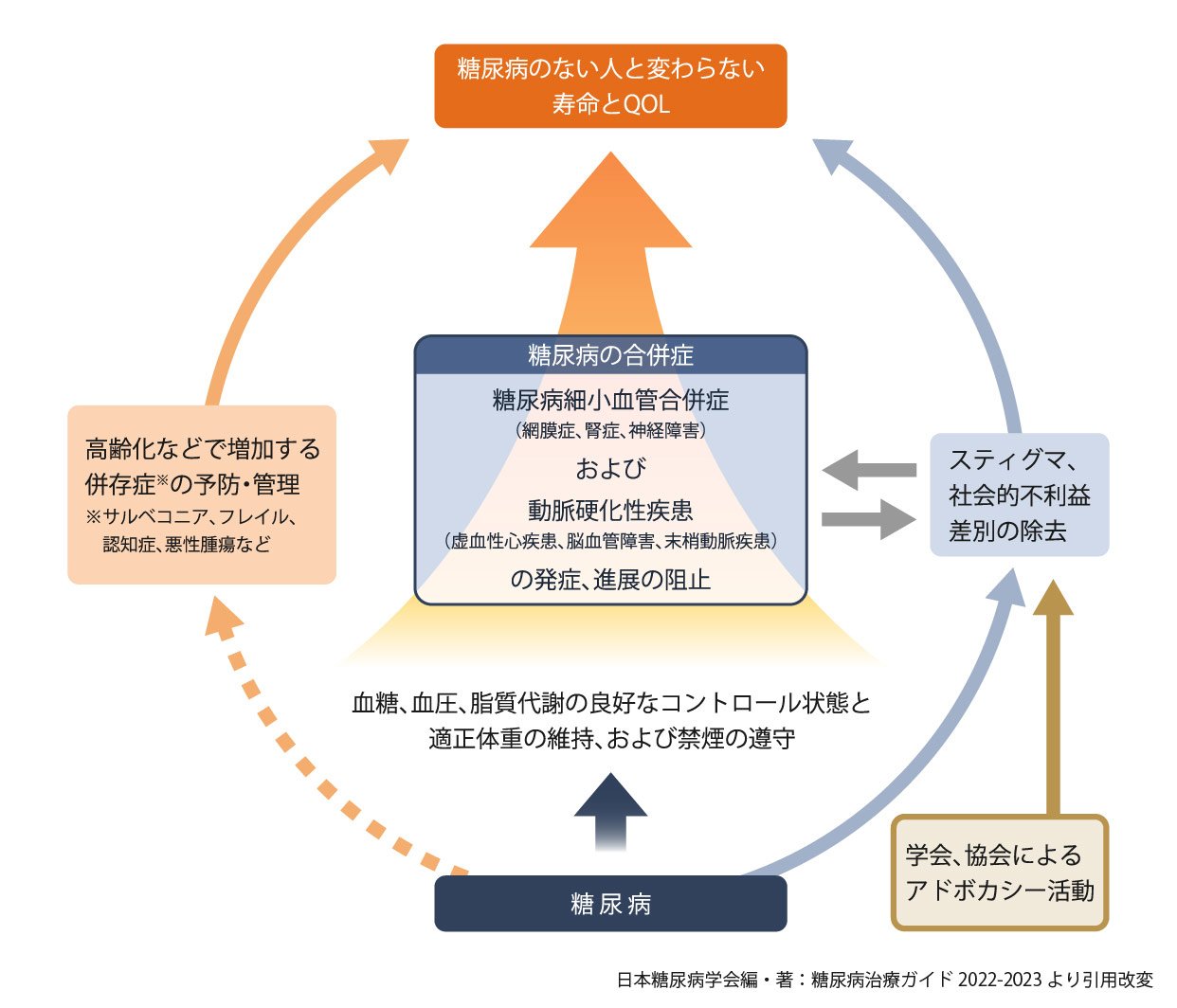

糖尿病治療の目標は血糖、血圧、脂質代謝などの良好な状態を維持することによって、糖尿病合併症の発症や進展を阻止し、健康な人と変わらない寿命の確保をすることにとどまらず、健康な人と変わらない人生を送ることです。

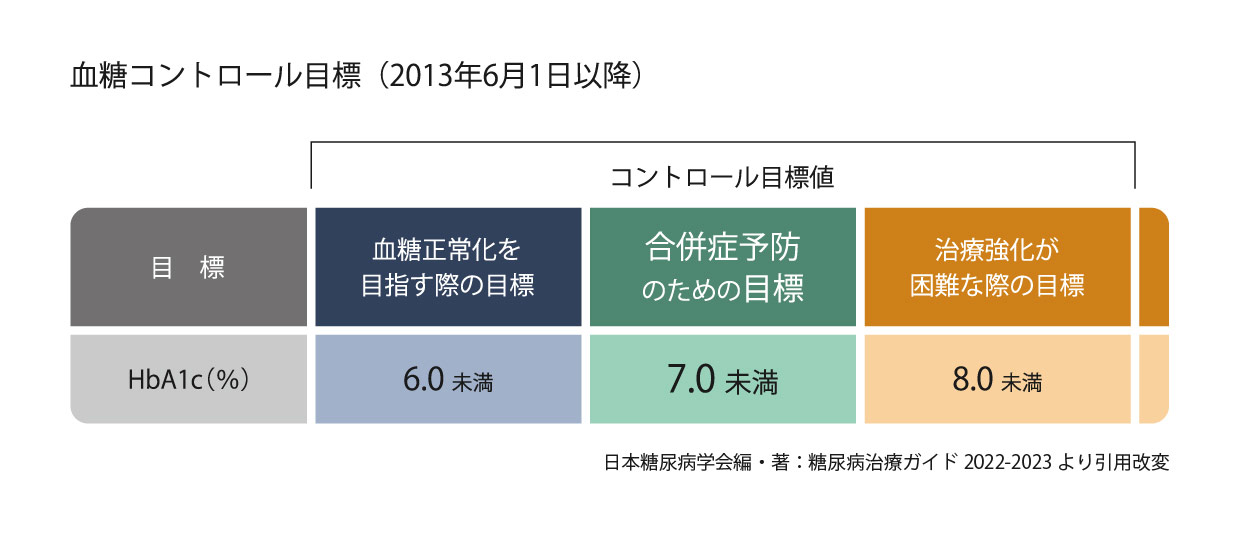

血糖コントロール指標としてはHbA1c値を重視し細小血管合併症進展の抑制には、低血糖を起こさずにHbA1c 7.0%未満を目指すように心がけます。

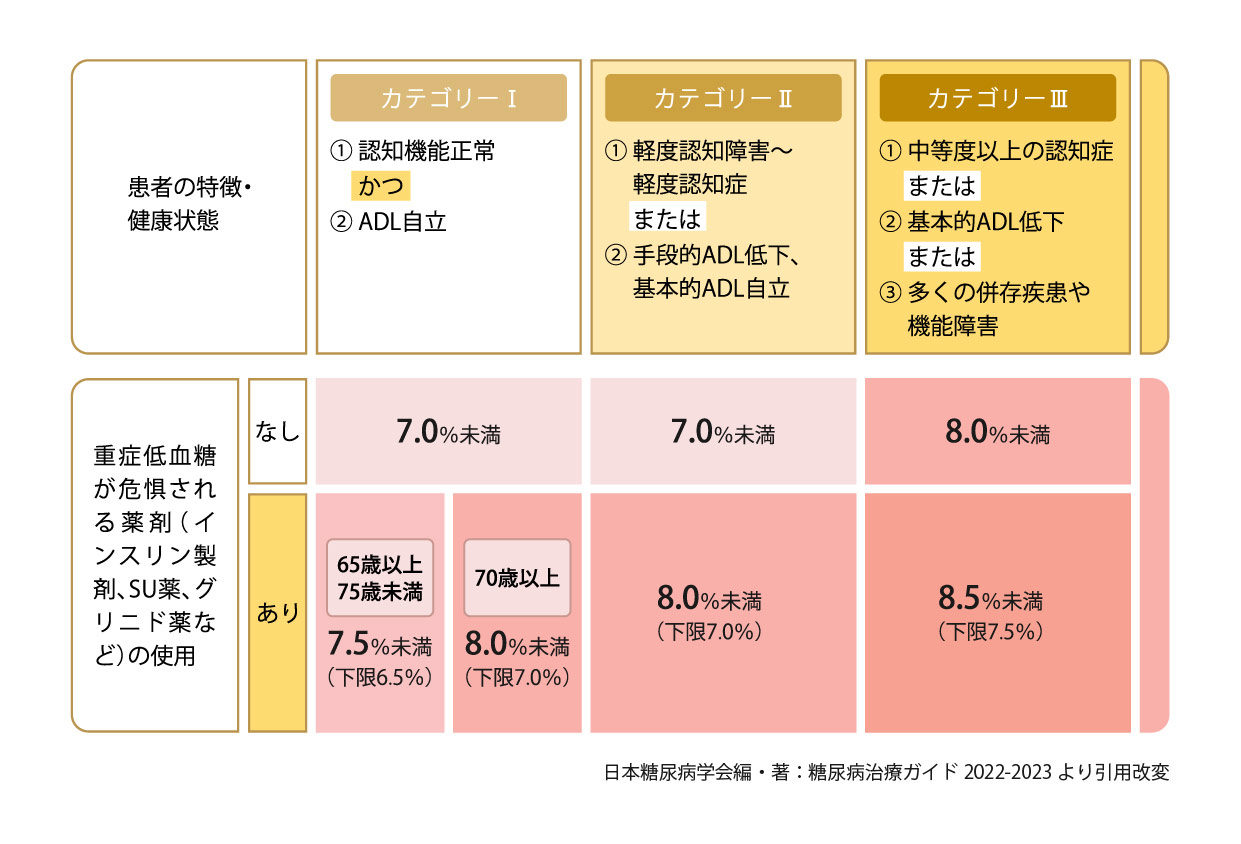

ただし、65歳以上の高齢者では低血糖リスクが上昇し、重症低血糖は心血管合併症の発症リスクも増やすため、認知機能、ADL、合併症、低血糖を来しやすい薬剤を使用しているか否かなどを考慮して目標とするHbA1cを決定しています。

そのため、患者さんの健康状態によっては少し高めのHbA1cを目標とすることもあります。

糖尿病の治療の基本は、食事療法と運動療法です。食事療法・運動療法を行っても、血糖値のコントロールが難しい場合は薬物療法を併用します。

治療 02食事療法

糖尿病を治療する目的は、良好な血糖値のコントロールを保ちながら、合併症の発症・進行を防ぐことにあります。したがって治療の基本となる食事療法は糖尿病または糖尿病の疑いがあると診断された時から開始します。

食事療法の基本は以下の5つがポイントとなります。

①自分に適したエネルギーをとりましょう。

エネルギーの過剰摂取は、膵臓に負担をかけて徐々にインスリンの分泌が低下する、あるいは肥満によってインスリンの効きが悪くなり、高血糖に繋がります。

自分に必要なエネルギー摂取量を計算してみましょう。

1日に必要なエネルギー摂取量=身長(m)×身長(m)×22×身体活動量

②規則的に正しく、バランスの良い食事をとりましょう。

食事を抜いたり、まとめ食いをすることでインスリンの分泌が乱れ、膵臓に負担をかけてしまいます。食事の回数は1日3回を原則として、4~5時間の間隔をあけることが理想です。

③健康を保つために必要な栄養素をとりましょう。

食事療法では、摂取エネルギー(カロリー)を減らしながら様々な栄養素を摂取する必要があります。「炭水化物、タンパク質、脂質」を三大栄養素といい、人間の活動や体を作る源となるものです。望ましい栄養素のバランスは、総エネルギー量の50~60%を炭水化物とし、タンパク質は20%まで、残りのエネルギーを脂質でとることが目安として推奨されています。

④食物繊維を先に食べましょう。

食物繊維が豊富に含まれる野菜を先に食べることで、血糖値の急激な上昇を抑えます。

⑤食品の選択に困ったら「食品交換表」を活用しましょう。

適正なエネルギー量を摂取し、バランス良く食事をとるためには書店や薬局で入手可能な「糖尿病食事療法のための食品交換表」を用いると便利です。

病気の状況や生活の状態が変わると、食生活の見直しが必要となります。医師、看護師、管理栄養士と話し合いながら、食事療法を行っていきましょう。当院では、管理栄養士による栄養指導を実施しています。予約制となっていますので、ご希望の患者さんは内科スタッフにお声がけください。

治療 03運動療法

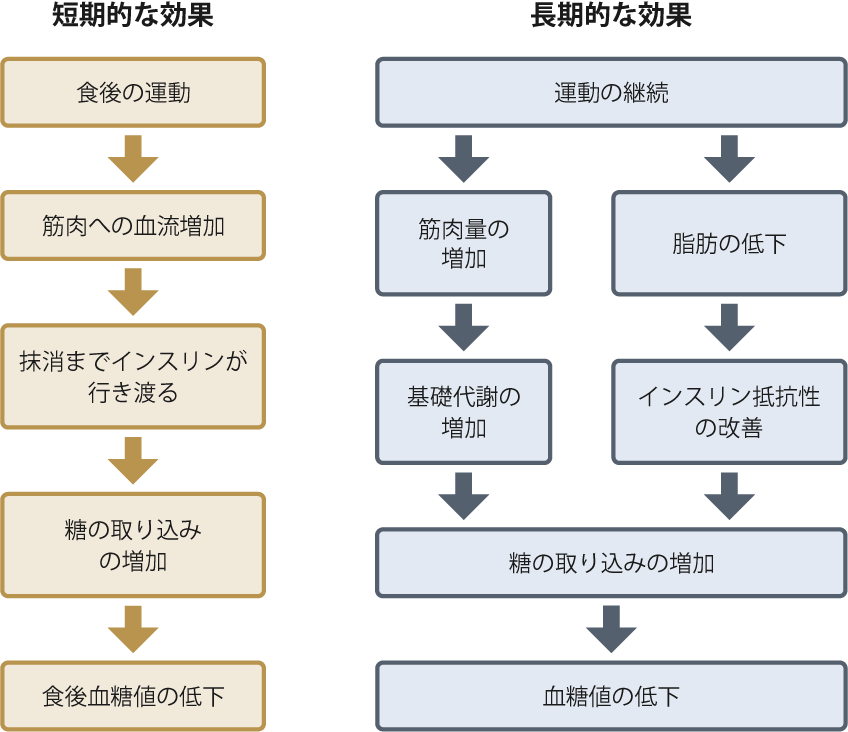

運動療法の目的には、大きく分けて2つあります。一つは食後の運動によって即効的に食後の血糖上昇を抑えることであり、もう一つは運動の継続によってインスリン効きを良くすることにより長期的に血糖値を安定させることです。

※糖尿病以外の持病をお持ちの方は、運動することでかえって体の負担になることがあります。運動に対して不安がある際はまずは医師や看護師に相談してから運動療法を始めてください。

運動の種類

運動の種類としては、有酸素運動とレジスタンス運動があります。

-

有酸素運動

十分に息を吸い込みながら全身の筋肉を使う運動のため、継続して行うことで血糖値の低下や脂肪燃焼に効果的です。

散歩、ジョギング、水泳などの全身運動が該当します。

-

レジスタンス運動

筋肉に軽い負荷をかけておこなう運動で、無酸素運動に属しますが、筋力を増強する効果が期待できます。

有酸素運動とレジスタンス運動は、ともに血糖値のコントロールに効果的であり、一緒に行うことでさらに効果があがります。水中歩行は有酸素運動とレジスタンス運動を合わせた運動であるとともに膝への負担が少ないためお勧めです。

運動の強度

運動の強さの目安は運動時の脈拍数です。簡易的に50歳未満では、1分間に100~120拍、50歳以上では100拍未満を目安に行うことが推奨されています。

NEATの時間を増やしましょう

特別に運動をする時間がない場合は、NEATの時間を増やしていきましょう。NEATとは、運動以外の活動で発生する熱量のことです。例えば、「良い姿勢で座る」「立っている時間を増やす」「エレベーターのかわりに階段を使う」などの行動を取り込むことです。

治療 04薬物療法

糖尿病は、自覚症状がなくても血糖コントロールが不良な状況が続くと合併症が進行するため、食事・運動療法を行っても血糖コントロールが目標に達していないときは薬物療法を開始します。

経口血糖降下薬

現在日本では大きくわけて9種類の経口血糖降下薬を使用できます。病態、年齢や肥満の程度、肝、腎機能の程度、インスリンの分泌やインスリンのはたらきが悪くなる抵抗性の程度、低血糖リスクなどを患者さんごとに評価したうえで薬剤を選択し提案します。

各薬剤の特徴でみますと、大きく3種類に分類されます。

-

インスリン抵抗性を改善するタイプ

ビグアナイド薬、チアゾリジン薬

-

インスリンの分泌を促す薬

スルホニル尿素(SU)薬、速効性インスリン分泌促進薬(グリニド薬)、DPP-4阻害薬、GLP-1受容体作動薬、イメグリミン薬

-

腸からの吸収をおだやかにする薬や糖を尿から排泄することで血糖を低下させる薬

αグルコシターゼ阻害薬(α-GI)、SGLT2阻害薬

これらの薬のなかには、血糖を下げるだけではなく、心臓や脳、腎臓といった臓器を保護する効果が様々な試験で明らかとなっているものもあり、うまく使い分けて治療を進めていきます。

GLP-1受動体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬

2型糖尿病の方で使用するインスリンではない注射製剤で自宅にて自己注射が可能です(一部内服製剤もあります)。連日注射をする製剤の他、週1回注射する製剤もみられています。胃の動きをゆっくりとすることや食欲抑制する作用もあり体重の減量が期待できます。心臓や腎臓の機能を保護する効果もあります。

ここ最近GIP/GLP-1受容体作動薬(マンジャロ®皮下注)が新たに使用可能となり、血糖降下、減量効果が特に強く、肥満2型糖尿病患者さんにて使用頻度が増加しております。

インスリン

インスリンは、以下の場合に処方されます。

- 1型糖尿病の場合

- 1型糖尿病以外の糖尿病で、インスリン分泌が低下している場合や経口薬療法のみでは良好な血糖コントロールが得られない場合

インスリンの種類

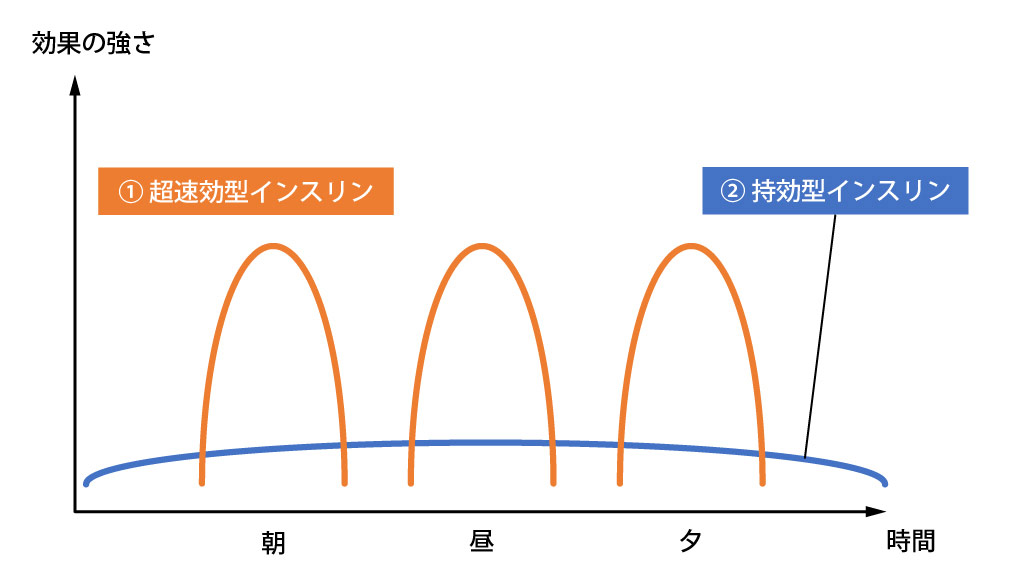

インスリンにも様々な種類があります。一般的には、①と②の組み合わせや②のみで治療を行います。

-

超速攻型インスリン

食事毎に打つ効果時間が短いインスリン(追加分泌:食事で上がった血糖値を下げるため)

-

時効型インスリン

1日1~2回打つ効果時間が長いインスリン(基礎分泌:血糖値を一定に保つために常に分泌する)

これらの注射は現在、ペン型のインスリンを用いて比較的簡単に行うことができますが、1型糖尿病の方の中にはインスリンポンプいう持続的にインスリンを注射し、血糖値をコントロールする機械もあります。当院ではメドトロニック社のインスリンポンプを主に使用しております。