屈折異常

眼科で最初に行う検査は「屈折検査」です。

屈折検査は眼の屈折異常を発見し、視力検査を行う際の目安にしています。

屈折異常 01屈折とは

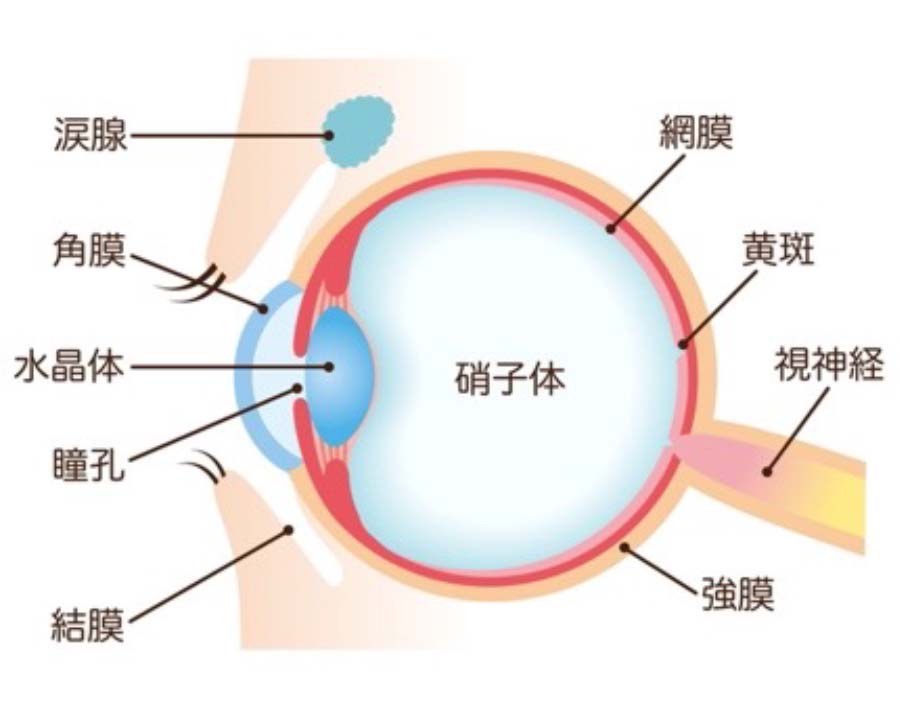

眼はカメラに例えられ、角膜と水晶体がレンズ、網膜がフィルムの役割をしています。

角膜と水晶体で光を屈折することで網膜に投影されます。

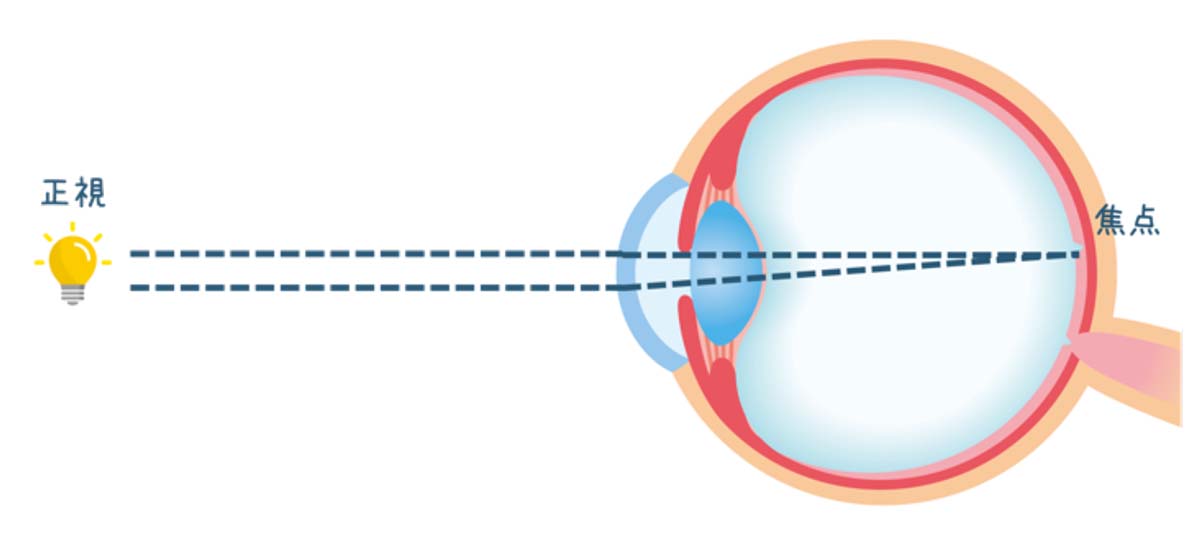

正しく網膜に投影され、網膜にピントが合っている状態を「正視(せいし)」といい、ピントがずれている場合を「屈折異常」と言います。

屈折異常 02屈折異常とは

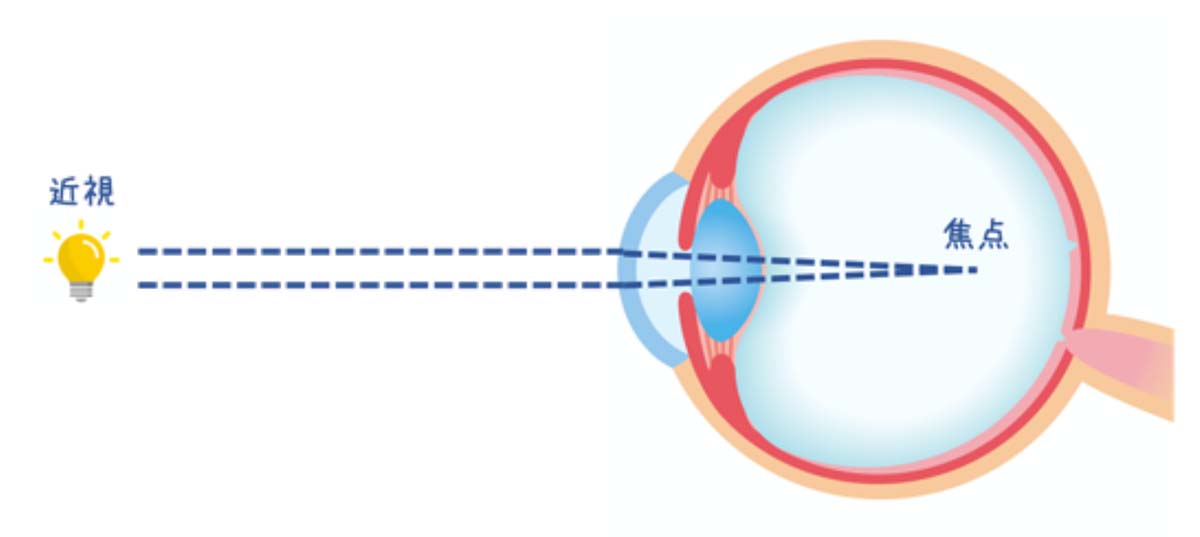

近視

近視とは網膜よりも手前で焦点を結んでしまう屈折異常で、「近くは見えるけど、遠くが見えない」状態です。

原因としては、角膜や水晶体の屈折力が強いことや、眼の長さ(眼軸長)が長いことで生じます。

【動画】近視の話

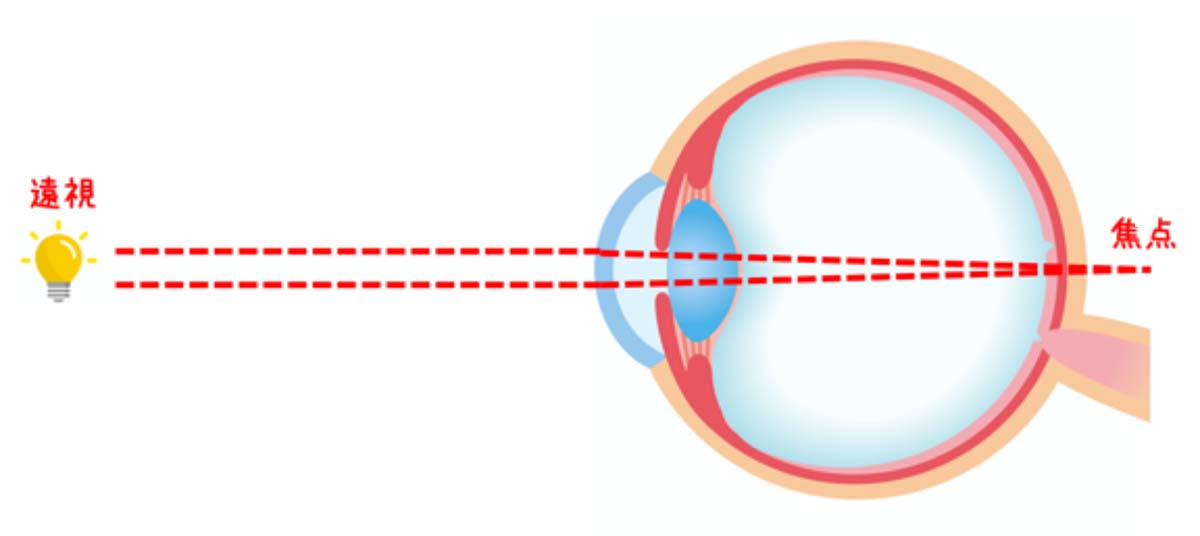

遠視

遠視とは網膜より後ろに焦点を結んでしまう屈折異常で、「遠くも近くも見えない」状態です。遠視があっても30歳代までは自身の持つ調節力(ピント合わせの力)を使うことによって見えるようにできます。40歳代なると調節力が低下するため老眼を早めに感じる方がいらっしゃいます。

原因としては、角膜や水晶体の屈折力が弱いことや、眼軸長が短いことで生じます。

【動画】遠視の話

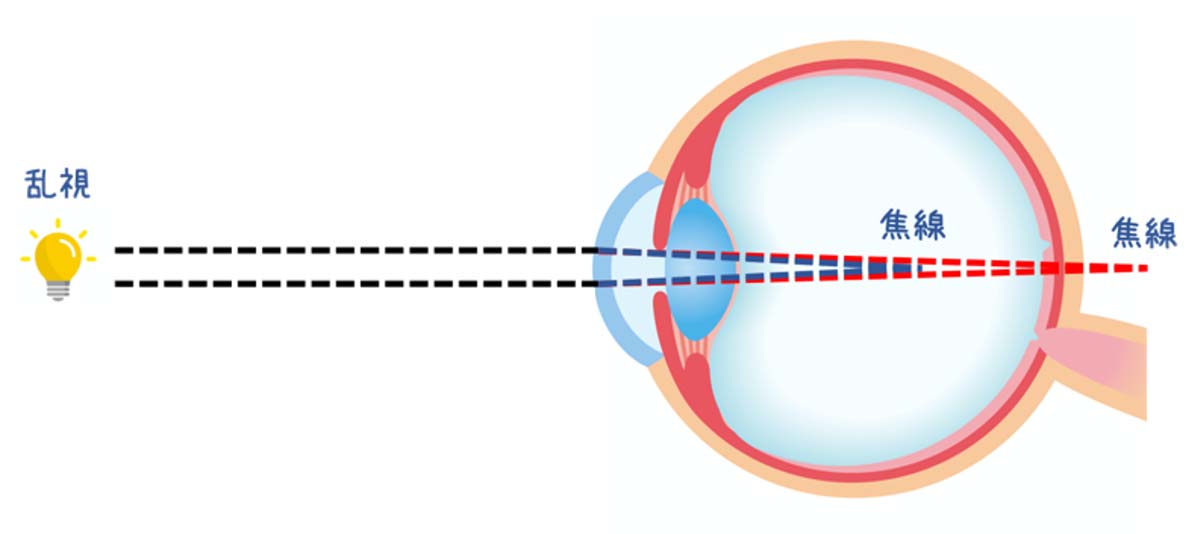

乱視

乱視とは角膜や水晶体で焦点を焦点が二つに分かれてしまうことにより生じます。

乱視が弱い場合は「ぼやけてみる」と言われ、強い場合は「2重にみえる」と言われることがあります。乱視は近視や遠視と合併して生じます。

【動画】乱視の話

不同視

不同視とは右眼と左眼で屈折度数が異なることを言います。

例えば、右眼は近視、左眼は遠視のような状態です。

生まれつきのことが多く、子供のころに治療しないと弱視になるおそれがあります。

眼鏡で矯正することが難しい場合は、コンタクトレンズで左右差を整えることも可能です。

老視(老眼)

近くを見る時、毛様体筋が収縮し、水晶体が厚くなることで近くにピントを合わせることができます。これを調節力と言います。

老視とは、調節力が衰えたことにより、近くが見えにくくなった状態です。

40歳くらいまでは調節力があり、近くを見るのにあまり不自由はありませんが、40歳を過ぎると調節力が徐々に衰えてくるため、近くにピントを合わせにくくなります。

「近視の方は老眼になりにくい」と聞くこともありますが、近視の方も老視になります。近視の方は眼鏡やコンタクトレンズを外し、近くが見える工夫していますが、皆平等に老眼になります。

【動画】老視の話

屈折異常 03検査

レフラクトメータ

“近視” “遠視” “乱視” の度数を測定します。

測定時間も短く患者さんの負担になりにくい検査です。

初診の患者さんは視力検査を行う前に必ず行います。

視力検査

当院では“視能訓練士”が行います。

屈折異常を矯正してどこまで見えるか検査しています。

近視は、焦点が網膜の前にあるため 「凹レンズ」を使用して矯正をします。

遠視は、焦点が網膜の後ろにあるため 「凸レンズ」 を使用して矯正をします。

乱視は、「円柱レンズ」 を使用して矯正をします。

近見視力

老視の検査です。

近くの視力を行うことにより調節力を測定できます。