小児近視

小児近視 01近視とは

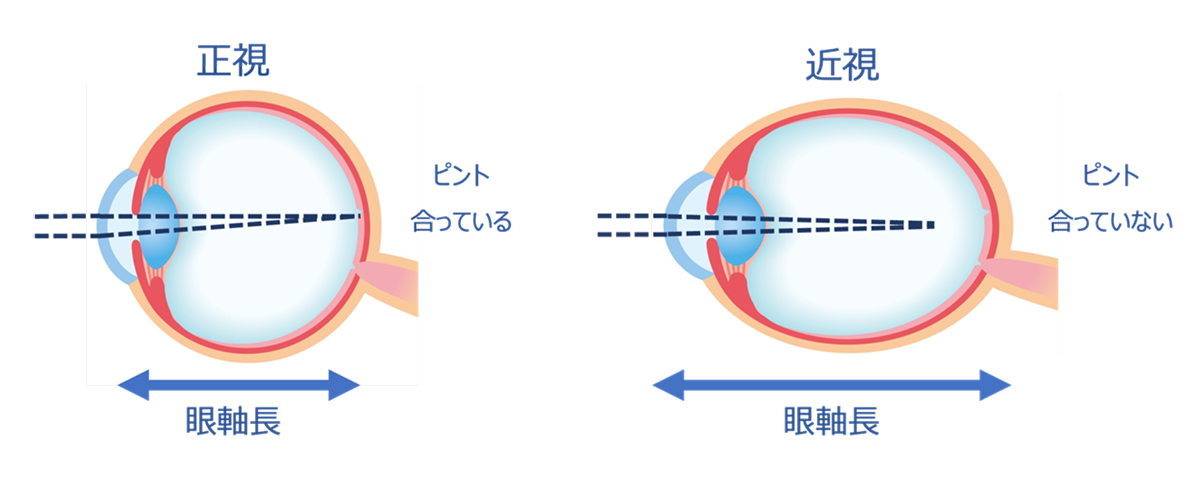

近視とは遠くを見たときにはっきり見えない状態です。

遠くがよく見える状態を正視(せいし)と言いますが、眼に入ってきた光が網膜にピントがあっているため遠くがよく見えます。近視では網膜より手前でピントがあっていることにより、遠くがぼやけた見え方になります。

近視の原因にはいくつかありますが多くは目の長さ(眼軸長)が伸びることによって生じます。そのため小学生や中学生時に近視が進行しやすく、この時期に急激な近視進行をさせないことが重要になります。

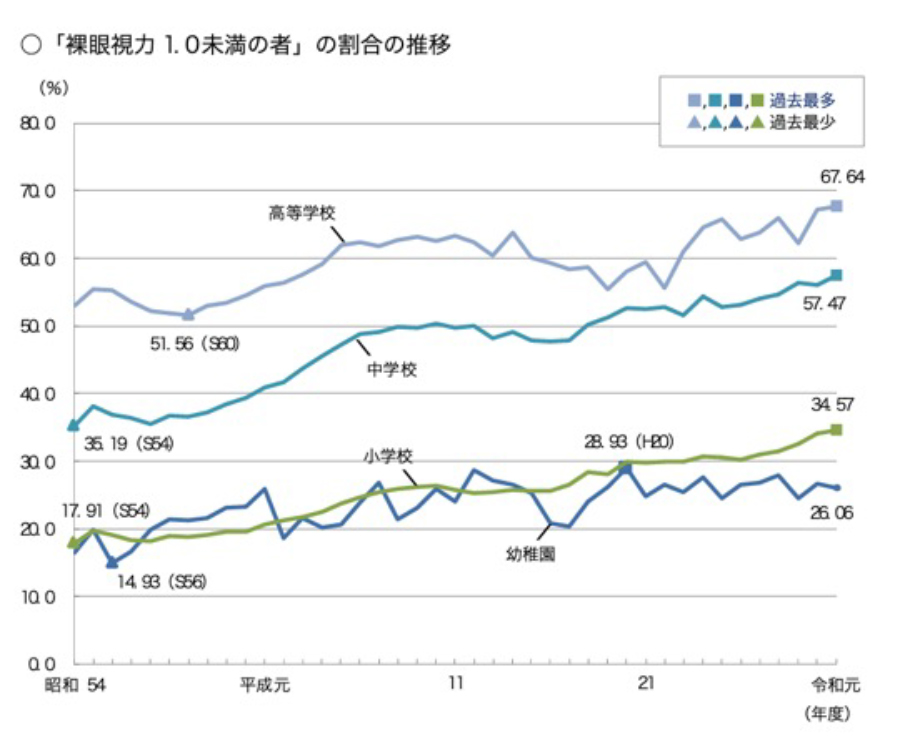

小児近視 02裸眼視力の推移

令和元年の小学生の裸眼視力1.0未満の割合は34.5%と過去最多となりました。さらに中学生は57.47%、高校生は67.64%と過去最多となっています。

日本を含む東アジアの人種は世界の中でも近視になりやすいといわれています。原因には遺伝要因と環境要因があり、近年では環境要因が近視の増加に関わっています。デジタルデバイス(スマホやタブレットなど)、携帯型ゲーム機の普及により近見作業が増加し、逆に屋外で活動する時間が減っていることがあげられます。生活習慣を見直すことによって近視の進行を抑制することができます。

小児近視 03生活改善の見直し

-

屋外で遊ぶ時間をつくる

屋外活動が近視の進行を抑制すると言われる要因にはいくつかありますが、その中でもバイオレットライトが近視の進行を抑制すると言われています(※1)。バイオレットライトとは太陽光に含まれる波長360~400㎚のことです。つまり、屋外活動をすることで自然とバイオレットライトを取り入れることができます。さまざまな報告がありますが最低でも1日40分以上屋外活動をすることで近視抑制につながります。

-

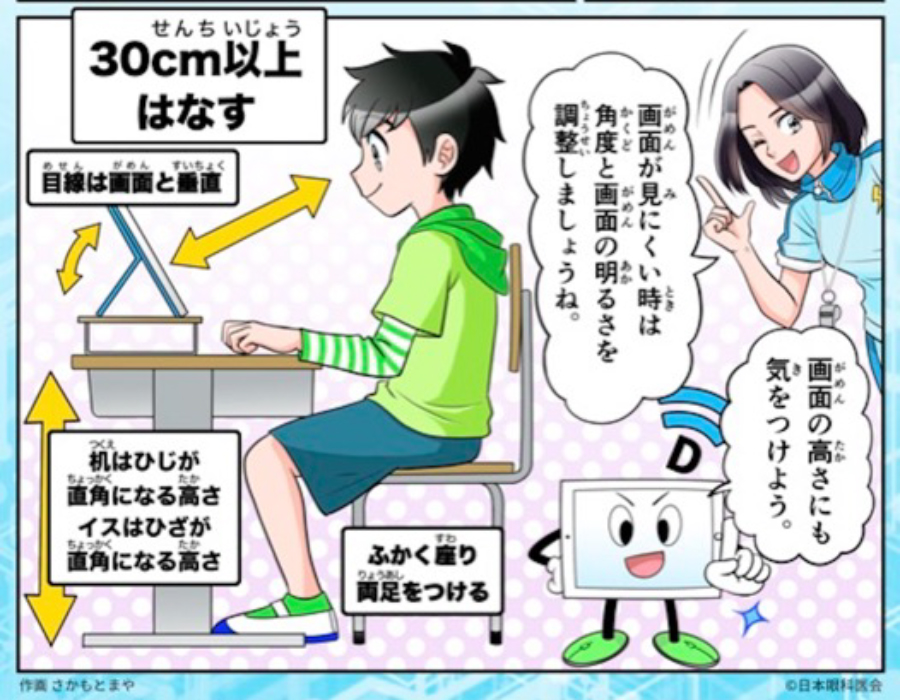

読書やスマホをするときは30㎝以上離してみる

近くを見るときには両眼を中心によせる「輻湊(ふくそう)」という運動を行います。30㎝よりも近くで見る時には過度な輻湊が必要になります。過度な輻湊はそれに伴う過剰な調節を生じることにより近視化が生じる可能性があります。

正しい姿勢と距離を保ち読書・スマホ・ゲームなどしましょう。

そして、30分に1回は20秒程度、遠くを見て休憩をして眼を休ませてください。

また、暗い部屋での作業は眼精疲労や近づいて見ようとする原因にもなります。部屋を明るくして作業しましょう。

小児近視 04近視の矯正・進行抑制方法

遠くが見えにくいなと感じたら早めに眼科を受診しましょう。

矯正方法

-

眼鏡

初めてお子さんの眼鏡を作成する場合、眼鏡に抵抗がある方もいますが、眼鏡をかけるとさらに近視が進むことはありません。学校の検査などで視力が悪かったり、眼を細めていたり、近づいて見ているときは早めに眼科を受診し見えにくい原因を検査しましょう。

-

コンタクトレンズ

ソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズの種類があります。

ソフト ハード 硬さ 柔らかい 硬い 装用感 良い 最初は違和感ある 見え方 通常の近視ではよく見える

乱視では矯正範囲がある強度の近視、乱視に対応可能 使い捨ての有無 あり ほとんどない コンタクトレンズは高度医療機器であり、取扱を間違うと重篤な疾患に繋がりかねません。コンタクトレンズの取り扱いをしっかり説明し守っていただける年齢になってからが適応になります。よって、一般的には中学生以上となります。

眼鏡と違って、近視の度数が強い方や左右で近視の強さが極端に違う場合は、眼鏡よりも装用しやすくなります。しかしコンタクトレンズのトラブルで眼に症状が出てコンタクトレンズが装用できない時があるため、必ず眼鏡の作成も必要です。

近視抑制治療

生活習慣を見直しても近視が進むことはあります。そこで近視の進行を抑制する治療を紹介します。

近視進行抑制は視力が回復するのではなく近視の進行を抑制するものです。治療により近視の進行が全く止まるわけではありません。また、効果には個人差があります。

-

低濃度アトロピン

夜寝る前に1回目薬を点眼します。

当院では0.05%と0.01%の2種類を取り扱っています。

副作用として瞳が開くことにより見づらさなどあります。 -

オルソケラトロジーレンズ

就寝時に装用するハードコンタクトレンズであり、日中は裸眼で過ごすことができます。

ご家族のご協力により小学生から可能です。

低濃度アトロピンとの併用によりさらに近視進行抑制が期待できます。 -

レッドライト治療

可視光である650nmの赤色光を覗き込み、過剰な眼軸延長を抑制します。

近視の進行を緩やかにする事を目的としています。

低濃度アトロピン治療との併用はできません。

参考文献(※1)

Torii H et al: Violet Light Exposure Can Be a Preventive Strategy Against Myopia Progression. EBioMedicine 15:210-9, 2017