糖尿病

糖尿病 01糖尿病とは

糖尿病は、「令和元年国民健康・栄養調査」によれば、2019年時点における日本の20歳以上の人々の中で糖尿病が強く疑われる人は推計で1,196万人、可能性を否定できない人は1,055万人いるとされています。両方を合わせると、糖尿病のリスクがあるのは合計で2,251万人(日本人の約6人に1人)と推定されています。

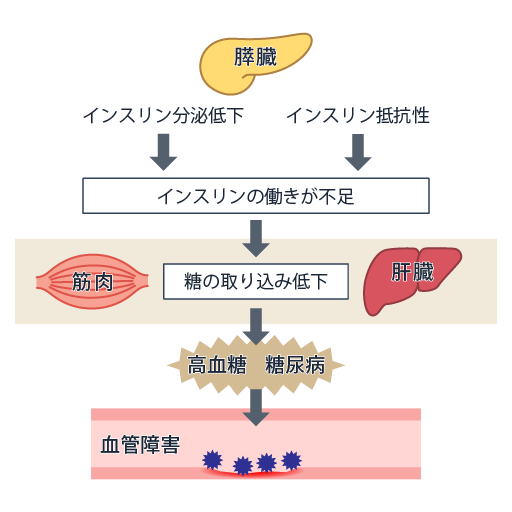

糖尿病とは、血液中のブドウ糖が慢性的に増え高い状態が続く病気です。からだの中で、血糖値を下げることができるホルモンは「インスリン」ただ一つです。

食事を摂ると、腸から糖が吸収され血糖値が上昇し、インスリンにより筋肉や肝臓や脂肪組織に運び取りこみ血糖値は低下します。

インスリンとは、膵臓のβ細胞で生成・分泌されるホルモンです。何らかの影響でインスリンの作用が不足すると血糖値が高くなってしまいます。インスリンの作用不足の原因は主に2つあります。インスリンの分泌が少なくなる「インスリン分泌低下」と、インスリンのはたらきが悪くなる「インスリン抵抗性」があります。

糖尿病の診断・状態を調べるためには、検査が必ず必要となります。

糖尿病 02糖尿病の分類

糖尿病は、いくつかのタイプに分類されます。どのタイプの糖尿病であっても、血糖値のコントロールを行うことが重要です。

1型糖尿病

日本人の糖尿病患者の5%ほどを占めます。インスリンを作る膵臓のβ細胞が破壊され、インスリン分泌が低下、枯渇し血糖値が上昇します。免疫的な機序に破壊される「自己免疫性」と、原因不明でインスリン分泌が枯渇状態になる「特発性」に分かれます。治療にはインスリン療法が必須となります。

2型糖尿病

日本人の糖尿病患者の大部分を占める最も多い型です。加齢とともに増加し中高年に多いですが、最近では若年層にも増えてきています。インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす遺伝因子に肥満や運動不足などの環境因子が加わって発症します。症状に応じて生活習慣改善、経口血糖降下薬内服、インスリンを含めた注射製剤などを用いられます。

その他の糖尿病

薬剤が原因で起こるものや膵臓・肝臓などの病気が原因で起こる糖尿病があります。

糖尿病 03糖尿病の症状

糖尿病は、軽度の場合、ほとんど自覚症状がありません。職場の健康診断などで血糖値やHbA1cを測定して、指摘されてから気付くことが多いです。

中等度以上の高血糖が持続する場合は、以下の症状が出ることがあります。

- 尿量が多い

- 喉が渇く、たくさん飲み物を飲む

- 疲れやすい、だるい

- 食事量の割に体重が減る

症状を自覚してからでは、糖尿病の状況が進行している可能性があります。症状を自覚していない時期から治療を行うことが重要です。

糖尿病の治療の目的は、合併症の発症や進行を防いで、健康な人と変わらない生活の質(QOL)を維持することです。そのために血糖値を良好にコントロールすることが必要となります。

糖尿病 04糖尿病の診断

糖尿病を診断する検査

(1)随時血糖検査

血液中にブドウ糖(グルコース)がどれくらい含まれているかを調べる検査です。食事時間に関係なく採血を実施します。

(2)空腹時血糖値

10時間以上食事を摂らない状態で血糖値を調べる検査です。空腹時とは10時間以上絶食にした状態の血糖値で、検査前日の夜9時以降食事をせず、翌朝に測定します。

(3)糖負荷試験(OGTT)

検査用のジュース(75gブドウ糖)を飲み、30分毎に2時間後まで採血をし、血糖値の動きをみる検査です。

空腹時の血糖値が基準値範囲内でも、糖負荷後の血糖値が高い場合は、将来的に糖尿病になる可能性が高いので注意が必要です。

(4)HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)検査

HbA1cは赤血球のヘモグロビンにブドウ糖が結びついてできた物質です。この検査値は1~2ヶ月前の血糖の状態を示すもので、正常値は4.7~6.2%です。糖尿病の診断や治療の指標として用います。

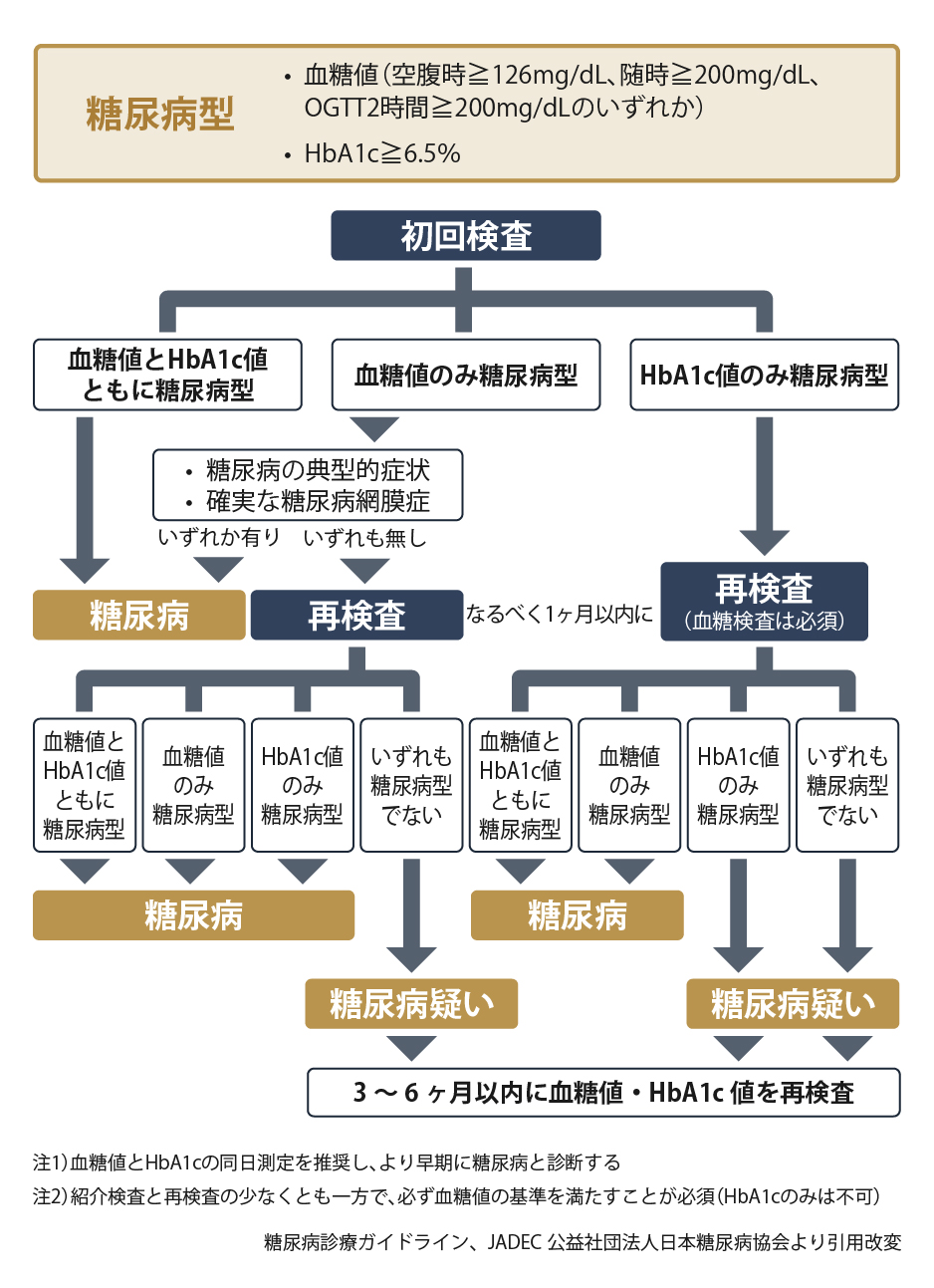

上記(1)~(4)のいずれかが基準値を超えていた場合、「糖尿病型」と判定されます。

ただし、(1)~(3)のいずれかが期間をあけて複数回基準値を超えた場合と、(1)~(3)と(4)がともに基準値を超えた場合、「糖尿病」と診断されます。

糖尿病の状態・程度を調べる検査

-

血糖値

-

HbA1c

-

尿糖

血液中のブドウ糖が増えると、バケツの水があふれるように尿に糖が漏れている状態になります。

血糖値が160~180mg/dl以上となると尿糖は陽性となります。(ただし、糖尿病治療薬の一つであるSGLT-2阻害薬内服中は血糖値にかかわらず陽性になります)

-

尿中・血中Cペプチド

Cペプチドとは、膵臓でインスリンが作られるときに一緒に出てくる物質です。この検査では、体の中でインスリンがどのくらい作られているかを調べる検査です。Cペプチドの値が大きければ、インスリンを分泌する膵臓のはたらきが十分にあることになります。

-

尿中ケトン体

健常時は陰性です。ケトン体とは、体内で脂肪から作られる物質です。インスリンの作用不足により糖分をエネルギーとして利用できなくなると、脂肪がエネルギー源となり尿にケトン体が出ます。ケトン体の増加は体が糖分をエネルギー源としてうまく利用できていないことを示し、最悪の場合、著明な高血糖により糖尿病昏睡に陥る可能性があるため、早期の発見と治療が必要になります。絶食時など炭水化物制限した際も陽性となります。