糖尿病合併症

糖尿病は発症早期もしくは診断後良好にコントロールされている場合、無症状のことが多いです。無症状であるため、「治療をしなくてもいいのではないか、治療する意味があるのか」と思われることもあるかもしれません。しかしながら、症状がないからといって通院をやめてしまうと、気づかないうちに糖尿病のコントロールは悪化し、合併症は着実に進行します。そのため、糖尿病の方は症状がなくても、通院・治療を継続することが重要です。

慢性的な高血糖状態が続くと、血管がダメージを受け、合併症が進行していきます。血管は全身に張り巡らされているので、目に見えないほど細い血管から比較的太い血管まで様々な臓器に障害が起こる可能性があります。今症状がなくても数年から数十年かけて血管のダメージは進行していきます。糖尿病は、軽度の高血糖では症状が出にくいことから知らぬ間に合併症の発症・進行が起こります。そのため、無症状でも糖尿病と診断された段階で検査・治療を行い、血糖コントロールをしていく必要があります。同時に高血圧、脂質のコントロールも合併症進行を予防するために重要です。

糖尿病合併症 01慢性合併症

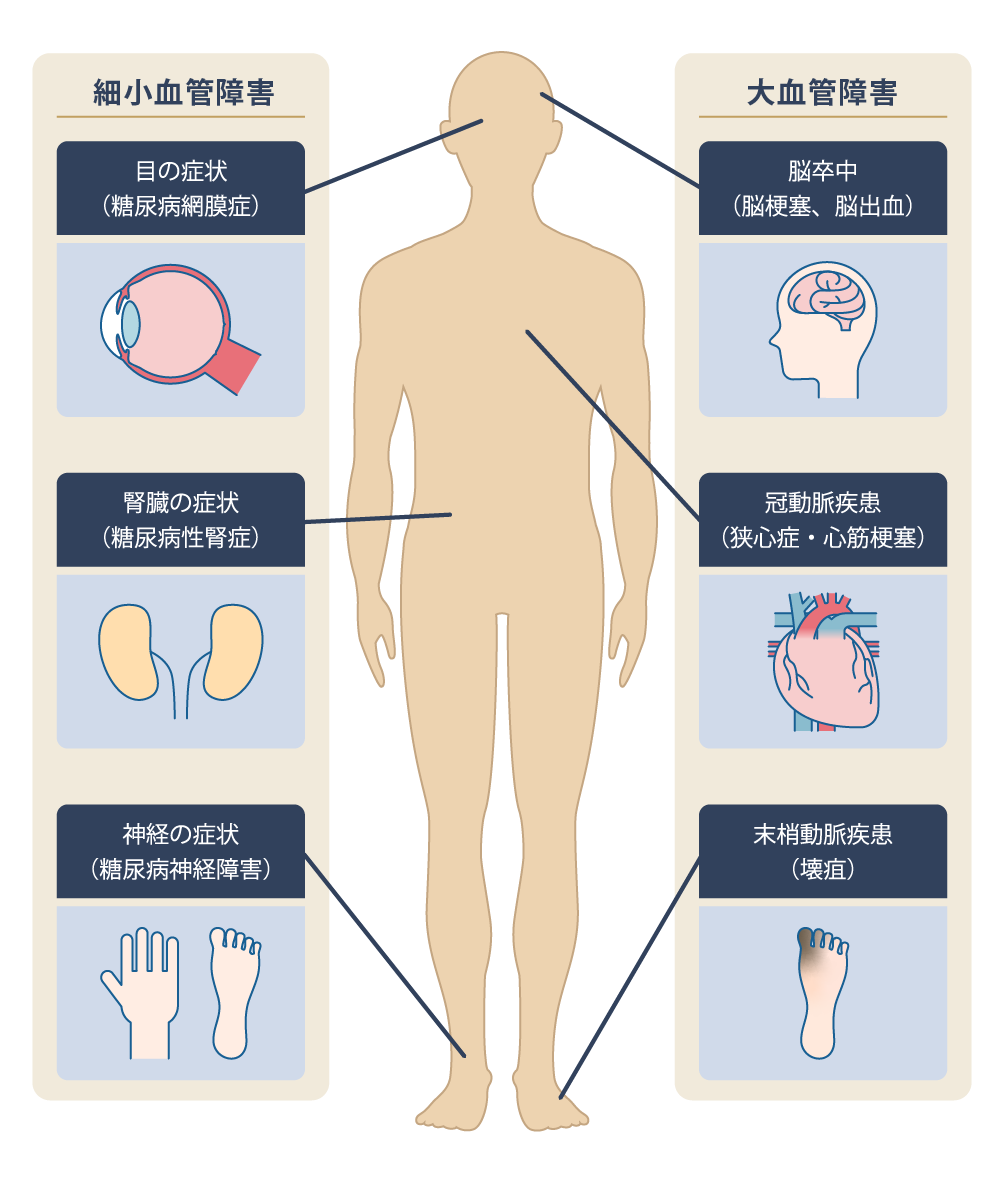

慢性合併症は、障害される血管の太さによって分類されます。

細小血管障害

- 糖尿病神経障害

- 糖尿病網膜症

- 糖尿病性腎症

大血管障害

- 冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)

- 脳卒中(脳梗塞、脳出血)

- 末梢動脈疾患

糖尿病合併症 02細小血管合併症

①網膜症

眼の奥の眼底と言われる場所で出血等が起き、視野がかけてしまう病気です。眼底検査は散瞳下で専門の検査機器を使用する必要があり、眼科と連携して診療します。

②腎症

腎臓は体内の不要物質を排泄するための尿を生成する臓器です。糖尿病の高血糖で腎臓が障害されると、尿中に蛋白が漏れ出すようになります。さらに進行すると腎機能が低下して尿を作れなくなりし、血液透析が必要となるケースもあります。初期には自覚症状はありませんが、進行するとむくみ、ミネラルバランスの異常、貧血などが認められるようになります。

糖尿病性腎症病期分類

|

病期 |

尿アルブミン値(mg/mCr) |

GFR(eGFR) (ml/分/1.73㎡) |

|---|---|---|

|

第1期 (腎症前期) |

正常アルブミン尿(30未満) |

30以上 |

|

第2期 (早期腎症期) |

微量アルブミン尿(30~299) |

30以上 |

|

第3期 (顕性腎症期) |

顕性アルブミン尿(300以上) あるいは 持続性蛋白尿(0.5以上) |

30以上 |

|

第4期 (腎不全期) |

問わない |

30未満 |

|

第5期 (透析療法期) |

透析療法中 |

|

尿検査

高血糖状態が続くと、腎臓に悪影響を及ぼします。尿中アルブミン検査・尿蛋白検査は腎機能の評価をするのに重要な項目です。特に尿中アルブミンは早期の腎症を把握するために重要な検査です。

血液検査

腎機能を調べるために、血清クレアチニン検査・糸球体濾過量(GFR)を確認します。

神経障害

細くて長い神経から影響を受け、典型的には両足先のしびれ・感覚低下などの症状から出現します。進行すると足潰瘍や足壊疽の原因となり足切断などが必要になることもあります。当院では、心電図を用いて呼気と吸気の呼吸変動をみることによる自律神経障害の検査(CVRR検査)を実施しています。

糖尿病合併症 03大血管障害

全身の太く大きい血管に起こる合併症です。脳卒中(脳梗塞や脳出血)、虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症)、閉塞性動脈硬化症(足に向かう血管が細くなる病気)が該当します。これらの合併症は糖尿病以外の高血圧、脂質異常症、喫煙などの影響も大きいことが特徴であり、血糖コントロールのみではなく、それ以外の生活習慣病要因も同時にコントロールすることが重要です。

下腿上腕血圧比(ABI)

上腕と足首の4か所で血圧を測定し、血圧の比をみることで、足の血管が狭くなっていないか確認します。

頸動脈エコー検査

頸動脈の性状から動脈硬化の診断ができます。

血液検査

血糖値やHbA1c以外の項目として、中性脂肪(TG)、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロールを確認します。脂質異常症が合併すると動脈硬化性疾患の危険性が増加するため、早期の発見と治療が重要となります。